デジタルマーケティングを取り巻く環境が変化するなかで、複雑性と煩雑さが増すデジタル広告運用。前回の記事では、獲得広告を実施するうえで、獲得状況に合わせて最も効率的な予算配分を媒体横断でおこなう「最適予算配分」の実現が重要である一方、多くの広告主が予期せず非効率な広告投資に陥ってしまう原因についてピックアップしました。本記事では、これらの課題解決のみならず、サードパーティーCookie規制を見据えた対策が求められるなかで、広告主やデジタルマーケティング従事者に必要な新思考と手法についてご紹介していきます。

結論:

広告主がインハウス志向を持って「積立型デジタルマーケティング」へと移行したうえで、獲得広告においては「増分CPA運用」を、認知広告においては「指名検索」を重要指標に置き、ムダのない投資サイクルを構築することが必要です。

先に結論を述べましたが、そもそも「積立型デジタルマーケティング」とはどのような考え方なのでしょうか。また、獲得広告の「増分CPA運用」や認知広告の「指名検索」とはどういったもので、なぜ重要なのでしょうか。さらに、広告主が持つべき「インハウス志向」とは何なのでしょうか。一つずつ解説します。

「積立型デジタルマーケティング」とは?

獲得広告の投資予算を見直し、認知広告を適切に組み合わせることで、中長期的なブランド認知を高めながら、長期視点で獲得効率を向上させる運用方法です。

これまでのデジタルマーケティングは、CPAが計測しやすく短期で獲得に直結する獲得広告に多くの予算を投じるのが一般的でした。しかし、今後サードパーティーCookieの規制でリターゲティング広告などの獲得広告の精緻な配信が難しくなるとされることから、獲得広告の効果が低下すると考えられています。そのため、短期的かつ「掛捨型」の側面を持つ獲得広告だけに依存せず、YouTubeやTVer、ABEMAなど、効果が持続的な「積立型」の認知広告を組み合わせた、長期視点の手法に切り替えていく必要があります。

「積立型デジタルマーケティング」の手順は、次の通りです。まず、従来掛け捨て状態になってしまっていた獲得広告の無駄を、この後説明する「増分CPA運用」を活用しカットします。そして、そこから生まれた余剰予算を、積み立て可能な認知広告に投資します。継続的に実施することでブランドの認知・定着につながり、当初からおこなっていた獲得広告の獲得効率が向上します。これらの広告効果が事業成長に結びつき、投資拡張を実現できます。以上の流れで拡大のサイクルを創出していくのが、この方法の手順です。

獲得広告における「増分CPA運用」とは?

「増分CPA」とは、現状予算から増額し、追加で1CVを獲得するために必要なコストのことを言います。その運用方法である「増分CPA運用」とは、追加の予算配分の判断基準を「CPA」ではなく「増分CPA」に設定し、増分CPAが最小となる広告に予算を投下することで、全体CVを最大化する運用を指します。

増分CPA運用の実施により、一般的な運用方法と比較して同一予算のまま獲得効率を高めることが可能になります。

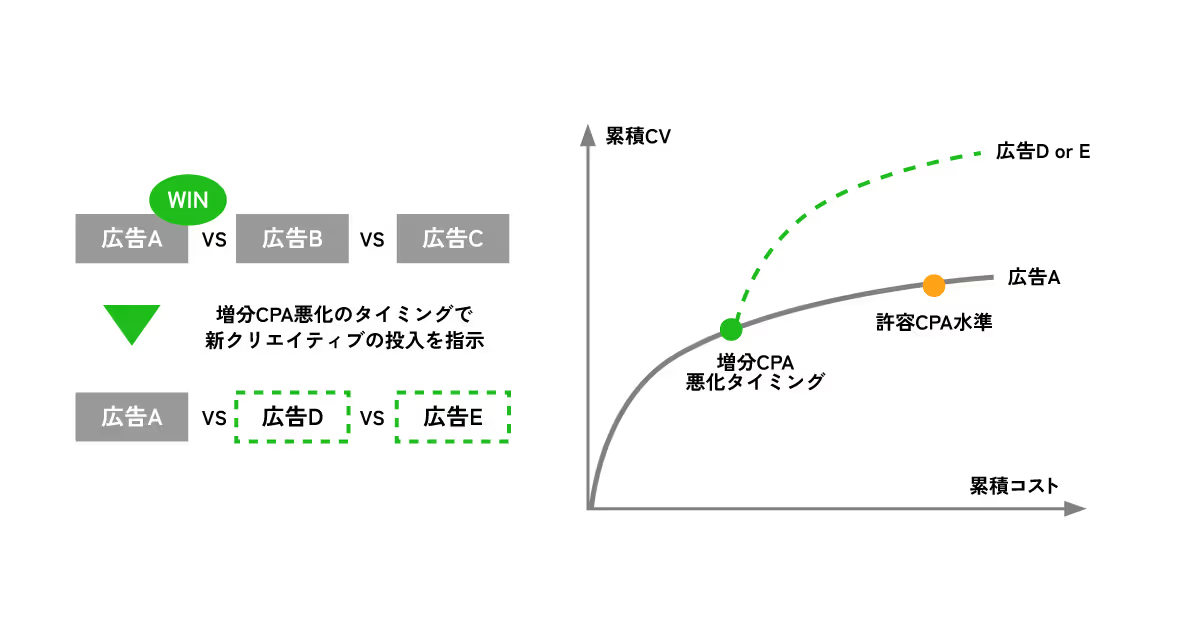

通常、ABテストで優位だったクリエイティブは「許容CPA」の水準まで使用してしまいがちですが、許容CPAへの到達を待たずに、増分CPAが悪化し始めたタイミングで新たなクリエイティブに差し替えることでCVの最大化につなげることができます。

認知広告における「指名検索」とは?

Cookieレスが加速するなかで、今まで運用型テレビCM市場の重要指標のひとつだった「指名検索」が、これからのデジタルマーケティングでも重要なキーワードになっています。指名検索とは、顧客が広告主のブランドやプロダクト名を思い出し、「購入の検討対象に入ること」もしくは「比較されずに指名買いされること」につながるものです。

指名検索の特徴として、新規獲得を獲得広告やSEOに頼るだけには得にくい頑健性を向上できるという強みがあります。具体的には、新規獲得を獲得広告に頼る状態では、サードパーティーCookie問題はもちろん、たとえば不況時などに広告を止めたタイミングにも売上の低下が見込まれます。また、流入をSEOに頼っている状態でも、アップデート等によって大幅に流入が落ちた場合に売上が低下してしまいかねません。指名検索を得られていれば、長期的なブランディング効果でこのようなリスクを回避しやすくなります。

デジタルマーケティングで指名検索を獲得するには、認知広告への投資が不可欠です。認知広告に当てはまる媒体としては、主にYouTubeやTVer、ABEMA、TikTok、Pinterestなどの動画広告が挙げられます。そして、テレビCMなどの動画素材をこれらの媒体へそのまま転用するのではなく、デジタルならではの戦略・アプローチでクリエイティブ制作をすることが、認知広告での指名検索の獲得最大化を叶えます。

これらの手法を的確に実行し、最適予算配分を実現するために必須なのは、広告主自身がインハウス志向を持つことです。昨今、デジタルマーケティングのインハウス化の潮流が高まっているなかで、広告主が持つべき「インハウス志向」とはどういったものなのでしょうか。

広告主が持つべき「インハウス志向」とは?

広告主に必要なインハウス志向とは、その本質である「オーナーシップ」を持つことです。そして、自社のデジタルマーケティングの現状を社内でしっかりと把握し、戦略・施策の意思決定を自ら行う意識が重要になります。

具体的には、マーケティングの戦略から運用までの全体統括ができるリーダーのもとで運営体制を構築したり、広告主の社内にデータを集約・蓄積し、スムーズに活用できるような環境を整えることが望ましい状態です。仮に、デジタル広告の効果測定をするアカウントを広告代理店などの外部パートナー側で開設・管理している場合は、そのアカウントの管理画面を開放してもらうように依頼したり、自社で新規開設したりすることも必要です。そうして、目指すべき最適予算配分と現状のギャップを見極めつつ、運用を代行している場合は外部パートナーへ的確なディレクションをしていくことが大切です。

複雑性がますます高まるデジタルマーケティングの戦略設計や運用ディレクションを適切におこなっていくために、広告の投資状況や効果測定を一元管理できるような最先端ツールを導入したり、豊富な知見を携えて伴走してくれるプロフェッショナル人材等をアサインする方法も非常に有用です。オーナーシップを大切に、運用代行・ツール・ブレーンなどを適宜取り入れながら、広告主の企業フェーズに合った体制構築を推進するのが良いでしょう。

では、このようなインハウス志向のもとで、広告主は実際にどのような取り組みをしていけば良いのでしょうか。次回からは具体策を説明していきます。

【関連記事】

・「デジタル広告運用の最適予算配分」に悩む企業が増加中。その背景とは?

・積立型デジタルマーケティングへの移行に向けて、 獲得広告で重要な「増分CPA運用」はどう実行すべき?

・積立型デジタルマーケティングへの移行に向けて、 YouTubeなどの認知広告で重要な「指名検索」はどう伸長させていくべき?

【ノバセル アナリティクス for デジタル】

認知・獲得を組み合わせた各媒体の効果と相関性を可視化し、デジタル広告の予算配分を最適化